技術コラムCOLUMN

金属の電気抵抗と温度の関係性について

抵抗材・ニッケル銅合金・チタン・ニッケル鉄合金・磁性材などを扱う株式会社光栄が、金属の電気抵抗と温度は関係性があるのか解説いたします。金属によって電気抵抗と温度係数には違いがあり、これを知っておくといろいろな金属材料の特徴が理解が可能です。

●温度による抵抗の変化

一般に物質の持っている電気抵抗は、温度に伴って変化します。普通、金属導体は温度の上昇にともなって抵抗は増加しますが、半導体、電解液、炭素、絶縁体などは抵抗が小さくなります。

-

1 抵抗の温度係数

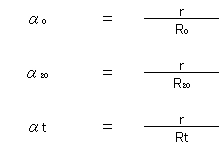

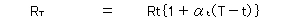

ある温度から1℃上昇するごとに増加する抵抗値を、そのときの抵抗値で割った値を、その温度における抵抗の温度係数と呼びます。金属導体の抵抗と温度の関係は、20~200℃の範囲では直線的変化を示すので、実用上は次のように考えます。

1℃上昇するごとに、r【Ω】ずつ抵抗が増加するものとすれば、0℃における温度係数α₀、20℃における温度係数α₂₀、t℃における温度係数αtは、それぞれ次式で表わせます。

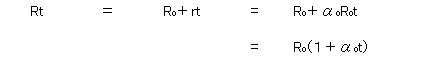

※ R₀:0℃における抵抗値、α₀:0℃における温度係数

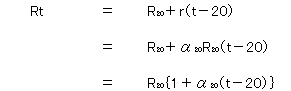

同様に、20℃における金属導体の抵抗値Rtは、

※ R₂₀:20℃における抵抗値、α₂₀:20℃における温度係数

よって、抵抗値と温度係数には次の関係が成り立ちます。

※ RT:T℃における抵抗値、αt:t℃における抵抗の温度係数、Rt:t℃における抵抗値

※画像をクリックすると拡大します。

-

2 導体抵抗試験

導体抵抗試験方法は、JIS C2525に規定されています。標準状態の温度は23℃です。なお、規定寸法にない寸法の導体抵抗は、次の式によって算出し、JIS Z 8401によって、有効数字3桁に丸めます。

Rc=ρ/A

Rc:導体抵抗(Ω/m)

ρ:体積抵抗率で表1の体積抵抗率(μΩ・m)

A:断面積(㎟)※受渡当事者間の協定による寸法から算出。

帯の場合は次式で求めJIS Z 8401によって有効数字4桁に丸めた値を用いる。幅10mm未満:厚さ×幅×0.96=断面積

幅10mm以上:厚さ×幅×0.98=断面積

※画像をクリックすると拡大します。

●温度が上昇すると金属の電気抵抗も上昇する

金属の内部には自由電子が存在し、自由電子によって電荷が運ばれることで電流が流れます。何らかの理由で自由電子の移動が阻害されると電気抵抗が高くなるため、電流がスムーズに流れなくなります。

フォノン(格子振動)という金属原子が振動していることが自由電子の移動が阻害される原因の一つであり、また、構造自体に何らかの不具合がある場合も自由電子の移動が阻害されて、電流が流れにくくなる原因になります。

一般的な金属材料の場合、温度が上昇するとフォノン(格子振動)が増大し、自由電子の移動を一層阻害することになり電流が流れにくくなります。そのため、一般的な金属は温度が上昇すると金属の電気抵抗も上昇するという現象が起こります。

※画像をクリックすると拡大します。

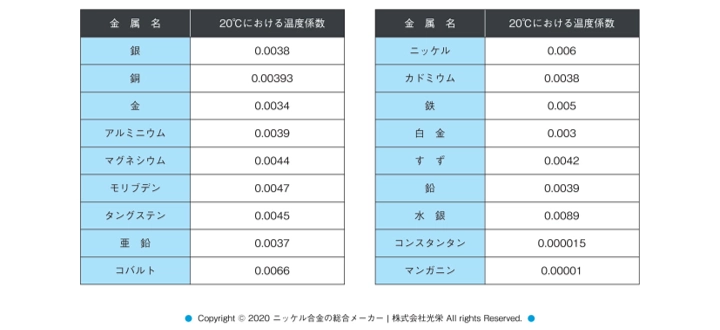

●材質の電気抵抗と温度係数

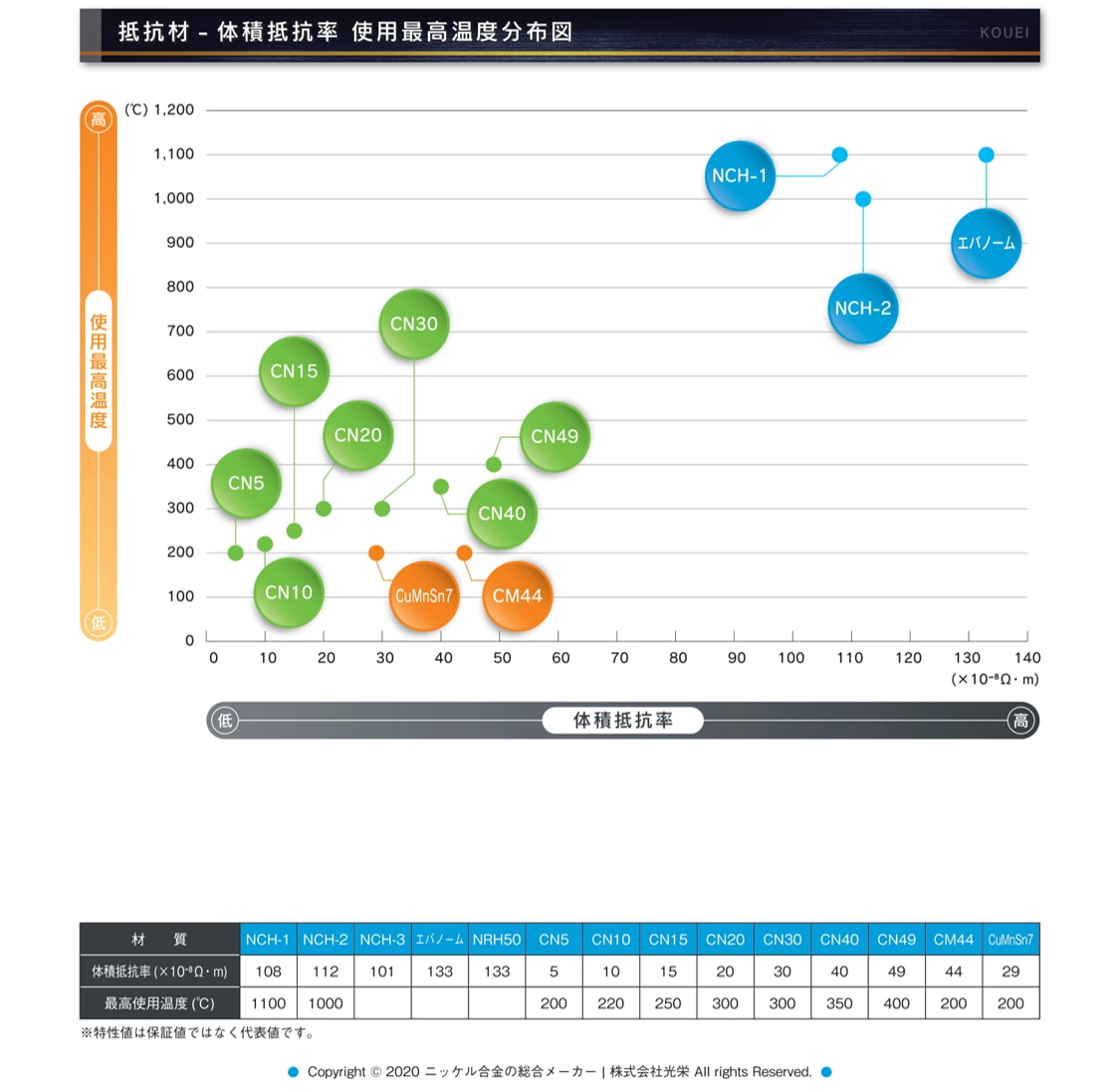

電気抵抗と温度は密接な関係があり、材質によって電気抵抗と温度係数は違ってきます。金属材料の中で抵抗率が高いのはニクロムであり、他の非鉄金属と比べると群を抜いて抵抗率が高いです。

鉛やチタン、ステンレスなども抵抗率が高く、ニッケルや亜鉛、モリブデンなどは金・銀・銅と比べると抵抗率は高くなります。金・銀・銅の中では銀が最も抵抗率が低いです。

温度係数が高いのはニッケルで、温度係数が低いのはニクロムです。他の金属材料の温度係数はそれほど大差ありませんが、ニッケルの温度係数が際だって高く、ニクロムの温度係数が際だって低いのです。

なお、一般空調下と精密空調下では電気抵抗の変化に違いがあり、一般空調下では電気抵抗の値が不安定になる傾向があります。精密空調下では抵抗値が安定するため、正確な電気抵抗検査をするには、精密空調下で検査を行うことが必要になってきます。

-

抵抗材(金属)・抵抗温度係数(TCR)に関する相談は株式会社光栄へ

ニッケルは温度係数が高く、特殊な磁気電気特性を備えていることが特徴です。株式会社光栄では、様々なニッケル系合金、ニッケル系耐熱合金、低膨張合金、抵抗材、マグネットなどを取り扱っています。詳細は『材料情報』をご覧ください。抵抗材のことや温度で変動する抵抗温度係数(TCR)の質問などは、お気軽にお問い合わせください。